Oleh: J Anto

Sebagai kekayaan budaya terapan, usianya sudah lebih dari 2000 tahun. Meski begitu, Tong Shu, primbon Tionghoa, hingga kini masih dipercaya memiliki tuah. Untuk mendapat hari baik dalam urusan nikah, bisnis, karir, rumah (kantor) baru, kesehatan sampai mengurangi nasib buruk, banyak orang Tionghoa minta nasehat dari ahli Buku Segalanya Tahu itu.

“Did Bad Feng Shui Kill Bruce Lee?”

Begitu judul berita utama koran terkemuka di Hong Kong, sepekan setelah bintang kung fu paling terkenal itu meninggal mendadak dalam usia 32 tahun. Pertanyaan seperti dalam judul berita itu mungkin tidak terlalu bermakna bagi kebanyakan orang. Namun pertanyaan itu langsung menyengat komunitas Tionghoa di berbagai penjuru dunia, dari Singapura hingga London.Sekadar diketahui, nama Tionghoa Bruce Lee adalah Lee Shiu Loong yang berarti naga kecil. Setelah berhasil mendapat peruntungan besar dari bisnis film laga, Bruce Lee memutuskan membeli vila di kawasan mewah Kowloon Tong di Kowloon. Keseluruhan kawasan itu, meski cukup populer di kalangan orang Tionghoa muda kaya, cenderung ditinggalkan oleh orang-orang Tionghoa tua tradisional karena faktor feng shui buruk.Tahu akan fakta ini, Bruce Lee lalu memanggil ahli nujum bumi yang kemudian memasang cermin Patkwa dibatang pohon di luar rumah untuk meningkatkan feng shui baik. Namun sesaat sebelum kematiannya, angin topan meniup pohon itu lalu memecahkan cerminnya.Kowloon itu sendiri berarti 9 naga. Kesembilan naga itu rupanya cemburu atas tantangan si naga kecil Lee Shiu Loong. Mereka menyerang saat Bruce Lee tak terlindungi. Tak pelak, Bruce Lee pun tewas secara tragis dalam usia sangat muda di puncak kesuksesan karir.

Kitab Segalanya Tahu

Nukilan kisah Bruce Lee, terdapat dalam buku The Book of Chinesse Beliefs karya Frena Bloomfield. Buku itu terbit tahun 1983, menggali jagad kehidupan orang-orang Tionghoa kebanyakan yang memraktekkan tradisi dan sistem keyakin religi yang telah berusia ribuan tahun. Buku itu tidak bercerita tentang para filsuf, kaisar atau sastrawan Tiongkok mashur seperti banyak ditulis sejarawan atau peneliti budaya.Salah satu kepercayaan tua itu adalah feng shui, yang hanya merupakan salah satu isi atau bagian dari buku Tong Shu. Dalam buku Manusia dan Kebudayaan Han karya Prof. Gondomono, Ph.D., Guru Besar emeritus UI, disebutkan kosmologi masyarakat Tiongkok kuno memercayai bahwa bumi mengandung kekuatan adikodrati yang “tanpribadi” (impersonal) yang disebut feng shui. Secara harfiah, feng artinya angin dan shui air.

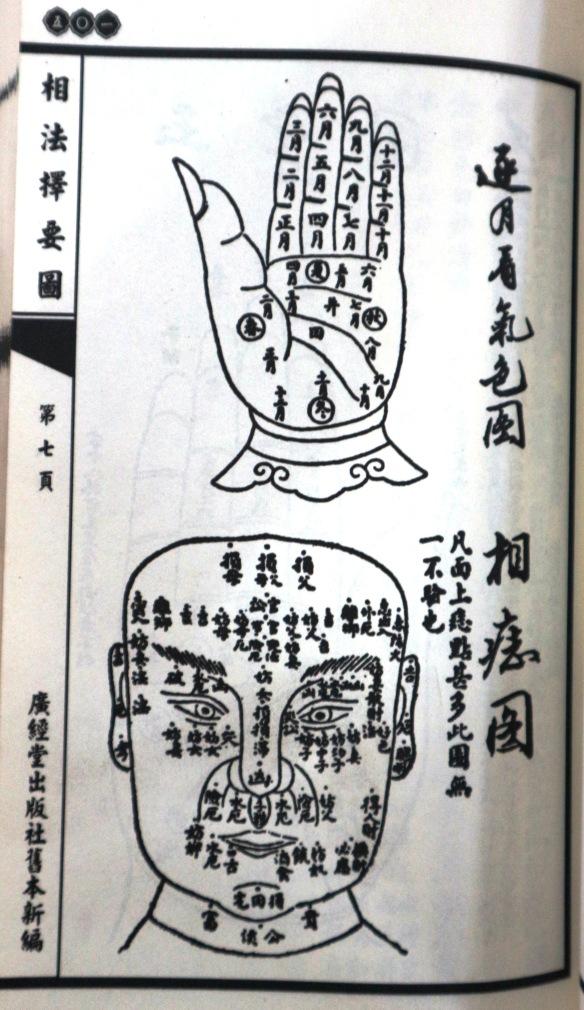

Feng shui menurut Gondomono berdenyut atau mengalir melalui konfigurasi tanah dan perairan yang membentuk permukaan bumi. Feng shui diyakini merupakan sumber utama keberuntungan dan kesialan manusia. Keberhasilan selalu dikaitkan dengan pengendalian feng shui yang baik dan benar, sedangkan kesialan dikaitkan dengan ketidak mampuan mengendalikan feng shui.Secara harfiah Tong Shu itu sendiri berarti buku segalanya tahu. Memang selain memuat feng shui, Tong Shu juga memuat jimat atau mantra penolak bala, informasi tentang perawatan bayi, daftar ramuan untuk penyakit tertentu, bagaimana pasangan suami isteri memilih jenis kelamin laki-laki bagi calon anak mereka, tafsir tentang mimpi, membaca garis wajah untuk menentukan karakter dan nasib orang (physiognomy), membaca garis tangan untuk meramal nasib seseorang (palmistry), kutipan kata-kata bijak (etika dan moral), firasat atau pertanda, pengetahuan numerologi (angka baik dan buruk dan masih banyak materi yang lain.Dalam praktek sehari-hari, orang lebih banyak menggunakan Tong Shu untuk mendapat petunjuk hari baik. Terutama mereka yang hendak membuka usaha baru, menaikkan omzet dagang atau bisnis, memasuki rumah baru, memperbaiki rumah, melakukan perjalanan jauh, menikah dsb.Pengaruh Tong Shu sangat besar bagi orang Tionghoa. Jejaknya hingga kini dapat dilihatdari fakta bahwa setiap tahun, buku setebal kurang lebih 5 centimeter itu, terus-menerus dicetak. Tak terkecuali di negara kita. Walau tidak ada data resmi, namun diperkirakan hampir satu juta eksemplar seiap tahun, Tong shu laris manis terjual. Perkiraan ini dikaitkan dengan sebaran orang-orang Tionghoa perantauan yang ada di Asia Tenggara, Eropa, Amerika Utara, dan Australia.

“Orangtua saya juga mengoleksinya,” ujar Herlina Fu salah seorang pengurus Perhimpunan Perempuan Tionghoa Indonesia (PINTI) Sumut.

Bersumber Ajaran Tao

Menurut Suhu Berry CWT dari Vihara Setia Buddha, Medan Tembung, Tong Shu bersumber dari ajaran Taoisme yang dikembangkan oleh Lao Tzi. Kitab Tong Shu itu sendiri telah mengalami beberapa kali penyempurnaan. Salah satu yang ikut menyempurnakan buku Tong Shu menurut Suhu Berry CWT adalah Zang Tian Shi, dengan menambah jimat atau mantra.Zhang Tian Shi dikenal sebagai dewa pengobatan. Ia memiliki keahlian membuat obat-obatan panjang umur yang diperoleh dari buku-buku kuno, dan menciptakan berbagai jimat (hu) untuk menolak berbagai macam penyakit dan bala. Hingga saat ini jimat-jimat tersebut tetap dipercaya umat Tao. Salah satunya adalah jimat penolak bala atau bencana (baijie hu).Namun istilah jimat sebagai terjemahan hu, menurut Berry CWT tidak terlalu tepat atau terlalu sempit. Hu lebih dari sekadar jimat, karena hu juga bermakna resep seperti yang dibuat dokter.”Hu yang berisi kata-kata itu dibakar dan abunya dimasukkan kedalam air sebagai obat bagi mereka yang sakit karena hal-hal gaib,” ujar Suhu Berry CWT. Ia dijumpai di Vihara Setia Buddha, Jl. Tirtosari, Medan Tembung, disela kesibukan melayani umat yang datang untuk bersembahyang dan berobat, Sabtu sore (6/7). Jimat dalam Taoisme juga dibuat untuk hal-hal baik. Taoisme sangat tegas dalam hal ini. Kekuatan gaib harus digunakan untuk kebaikan, bukan kejahatan.Jimat atau mantra juga tidak bersifat rahasia seperti jimat dari bangsa lain. Di dunia maya setiap orang dengan mudah bisa mengakses dan melihat jimat-jimat tersebut. Tentu semua jimat itu ditulis dalam aksara Mandarin kuno. Aksara Mandarin yang belum dibakukan oleh Pemerintah Tiongkok.

Soal apakah sebuah jampi-ampi ampuh atau tidak bagi si pengguna, bergantung pada kekuatan spiritual si penulis jimat dan derajat k eyakinan si pengguna jimat.

eyakinan si pengguna jimat.

Moralitas Mengubah Nasib Buruk

Menurut Tio ie Aoa (82), sekalipun Tong Shu bersumber dari ajaran Tao, namun siapa saja bisa memanfaatkan Tong Shu. Syaratnya hanya harus percaya. Ie Giok, nama panggilan Tio Ie Aoa, sudah sejak umur 20 sudah memelajari Tong Shu secara otodidak. Meski sudah puluhan tahun memelajari Tong Shu, secara jujur ia mengaku belum sepenuhnya menguasai seluruh pengetahuan yang ada.Ie Giok mengaku lebih mendalami teknik meramal peruntungan orang lewat teknik bazi (baca patze) atau 4 pilar delapan huruf. Empat pilar itu tahun, bulan, hari dan jam kelahiran seseorang. Empat pilar itu menurut Ie Giok yang menentukan nasib seseorang dalam kehidupannya.Menurut Prof. Gondomono, kosmologi masyarakat Tionghoa kuno memercayai bahwa nasib seseorang sudah ditentukan oleh hubungan sebab akibat dari kekuatan-kekuatan astrologis yang ada sejak seseorang dilahirkan. Namun sejak dulu juga, orang Tionghoa kuno berusaha mengubah nasib mereka dengan memanipulasi kekuatan adi kodrati untuk mendapat bantuan dari perlindungan.Menurut Ie Giok, nasib buruk seseorang hanya bisa dikurangi agar tak terlalu buruk, bukan diubah jadi lebih baik. Caranya dengan membuat banyak karma baik selama hidup.”Kunci mengubah nasib buruk tergantung moralitas orang itu sendiri,” ujarnya.

Wajah Menjelaskan Segalanya

Membaca peruntungan seseorang juga bisa lewat karakter wajah. Orang Tionghoa kuno percaya wajah bisa menjelaskan segalanya. Buku Tong Shu menurut Ie Giok memiliki puluhan pengetahuan tentang jenis bentuk wajah orang, yang menggambarkan kecenderungan karakter dan peruntungan mereka.Orang yang memiliki hidung besar dan dahi lebar cenderung memiliki kekuasaan yang hebat. Jika ditempatkan di manapun, orang itu akan jadi peminpin. Orang yang memiliki daun telinga panjang, tebal, memiliki nasib baik menjadi orang kaya. Sementara orang yang memiliki daun telinga bawah lebih tinggi dari garis alis mata, orang tersebut memiliki garis nasib sebagai pemimpin.Pada zaman dulu, tak sembarang orang bisa membaca dan memiliki Tong Shu. Buku biasanya dimiliki kaisar, kalangan bangsawan dan rakyat terpelajar.tak heran jika sangat sedikit orang yang ahli Tong Shu. Namun kini orang dengan mudah bisa membeli dan mengoleksi Tong Shu. Di toko-toko buku, buku Tiong Shu dibandrol antara Rp 150.000 – Rp 200.000 per buah..

Memperbanyak Kebajikan

Soal percaya atau tidak terhadap isi Tong Shu. Herlina Fu, punya sebuah pengalaman. Sekitar sepuluh tahun lalu, saat melakukan perjalanan ke luar kota untuk urusan bisnis, ia mengalami kecelakaan.”Saat melakukan perjalanan bertepatan dengan shio yang ciong,” tutur Herlina. Shio yang ciong adalah shio seseorang yang pada hari dan jam tersebut dilarang melakukan kegiatan penting karena peruntungannya kurang bagus. Karena feng shui itu dilanggar, lalu terjadilah kecelakaan.Meski memercayai Tong Shu, namun Herlina juga percaya bahwa nasib baik seseorang juga tergantung dari perbuatan, ucapan dan pikiran baik serta mata pencaharian yang benar.”Kalau sejak kecil kita baik, dan yang buruk datang, mungkin itu karma buruk masa lalu,” katanya. Kuncinya untuk mengubah karma buruk orang harus memperbanyak karma baik.”Berbuat baik tak perlu selalu pakai uang. Senyum dan kata-kata bagus juga sudah berbuat kebajikan,” katanya.Tulisan ini dimuat di rubrik Cakrawala Analisa hari Minggu 14 Juli 2019, lihat: http://harian.analisadaily.com/mobile/cakrawala/news/tuah-primbon-tionghoa-kuno/764983/2019/07/14

Soal percaya atau tidak terhadap isi Tong Shu. Herlina Fu, punya sebuah pengalaman. Sekitar sepuluh tahun lalu, saat melakukan perjalanan ke luar kota untuk urusan bisnis, ia mengalami kecelakaan.”Saat melakukan perjalanan bertepatan dengan shio yang ciong,” tutur Herlina. Shio yang ciong adalah shio seseorang yang pada hari dan jam tersebut dilarang melakukan kegiatan penting karena peruntungannya kurang bagus. Karena feng shui itu dilanggar, lalu terjadilah kecelakaan.Meski memercayai Tong Shu, namun Herlina juga percaya bahwa nasib baik seseorang juga tergantung dari perbuatan, ucapan dan pikiran baik serta mata pencaharian yang benar.”Kalau sejak kecil kita baik, dan yang buruk datang, mungkin itu karma buruk masa lalu,” katanya. Kuncinya untuk mengubah karma buruk orang harus memperbanyak karma baik.”Berbuat baik tak perlu selalu pakai uang. Senyum dan kata-kata bagus juga sudah berbuat kebajikan,” katanya.Tulisan ini dimuat di rubrik Cakrawala Analisa hari Minggu 14 Juli 2019, lihat: http://harian.analisadaily.com/mobile/cakrawala/news/tuah-primbon-tionghoa-kuno/764983/2019/07/14

Karir Xu Qingzai sebagai pelukis, tak selamanya berjalan mulus. Sama seperti orang lain yang memilih jalan hidup sebagai seniman. Ada satu periode dimana ia harus melakukan kompromi untuk mendahulukan kepentingan keluarga. Dan itu tak ada hubungannya dengan seni lukis.Antara 1950 – 1960 saat masih tinggal di Bagan Siapi-api, ia memang total menekuni dunia seni lukis. Sebuah dunia yang bisa dibilang merupakan panggilan jiwanya. Selain jadi guru seni lukis di sebuah SMP Tionghoa, ia juga melukis untuk grup seni pertunjukan tradisional Tiongkok, Opera Tio Ciu Pan.Pentas opera tradisional Tiongkok itu biasanya menggunakan layar sebagai latar belakang pementasan. Di sanalah Xu Qingzai berperan melukis layar untuk memggambarkan seting cerita yang dibawakan. Tahun 1960, grup Opera Tio Ciu Pan hendak melakukan pertunjukkan di Medan. Xu Qingzai ikut dalam rombongan itu.Namun sesampai di Medan, pentas opera dibatalkan. Fragmentasi politik di kalangan masyarakat Tionghoa, memaksa pimpinan rombongan membatalkan pertunjukkan.

Karir Xu Qingzai sebagai pelukis, tak selamanya berjalan mulus. Sama seperti orang lain yang memilih jalan hidup sebagai seniman. Ada satu periode dimana ia harus melakukan kompromi untuk mendahulukan kepentingan keluarga. Dan itu tak ada hubungannya dengan seni lukis.Antara 1950 – 1960 saat masih tinggal di Bagan Siapi-api, ia memang total menekuni dunia seni lukis. Sebuah dunia yang bisa dibilang merupakan panggilan jiwanya. Selain jadi guru seni lukis di sebuah SMP Tionghoa, ia juga melukis untuk grup seni pertunjukan tradisional Tiongkok, Opera Tio Ciu Pan.Pentas opera tradisional Tiongkok itu biasanya menggunakan layar sebagai latar belakang pementasan. Di sanalah Xu Qingzai berperan melukis layar untuk memggambarkan seting cerita yang dibawakan. Tahun 1960, grup Opera Tio Ciu Pan hendak melakukan pertunjukkan di Medan. Xu Qingzai ikut dalam rombongan itu.Namun sesampai di Medan, pentas opera dibatalkan. Fragmentasi politik di kalangan masyarakat Tionghoa, memaksa pimpinan rombongan membatalkan pertunjukkan. i Medan ia juga membuka praktek sinshe. Tempatnya di Jalan Asia yang sekaligus jadi tempat tinggalnya. Tahun 1970 sampai 1990-an pengobatan tradisional Tiongkok di Medan masih berjaya. Ia juga membuka liang teh. Ini teh ramuan dari berbagai tumbuhan Tiongkok yang berkhasiat untuk mengobati demam.Pengobatan Gratis untuk Warga Miskin

i Medan ia juga membuka praktek sinshe. Tempatnya di Jalan Asia yang sekaligus jadi tempat tinggalnya. Tahun 1970 sampai 1990-an pengobatan tradisional Tiongkok di Medan masih berjaya. Ia juga membuka liang teh. Ini teh ramuan dari berbagai tumbuhan Tiongkok yang berkhasiat untuk mengobati demam.Pengobatan Gratis untuk Warga Miskin

Oleh : J Anto

Oleh : J Anto